津軽びいどろの技法 ― 職人の手仕事が生む伝統工芸品の魅力 ―

ハンドメイドならではの温かみと広がる鮮やかな色彩。

その一つひとつが、職人の手仕事によって丁寧に生み出されている ―― それが「津軽びいどろ」の魅力です。

青森の地で育まれてきた津軽びいどろは、日本ならではの四季折々の自然の色や風景をガラスに閉じ込めたような、繊細な美しさを持っています。

その美しさの背景には、「宙吹き」などの技法や、熟練の職人による高度な手仕事があります。

この記事では、津軽びいどろを支える代表的な技法をご紹介します。

食事のひと時や、くつろぎの時間に華を添える「津軽びいどろ」がどのようにして生まれているのか、是非ご覧ください。

宙吹き

「津軽びいどろ」を生産する前の北洋硝子が長年、漁業用のガラス製浮玉(うきだま)製造で培ってきた「宙吹き」技法。

坩堝の中で溶けた約1200度(成形温度)のガラスを吹き棹の先端に巻取り、 もう一方の端から息(ブロー)を吹き込んで膨らませながら形を整える技法です。 成形炉で再加熱しながら色ガラスや色ガラスのフリットを重ねて仕上げていきます。 自由自在な成形が可能です。

型吹き

宙吹きと同様に、坩堝の中に溶けたガラスを吹き棹の先端に巻き取り、もう一方の端から息(ブロー)を吹き込んで膨らませます。また、金型の内側にガラスをブロー圧をかけて、型に沿った形に仕上げます。最後に口元(開口部)をカットして仕上げます。

スピン成形

金型のなかに溶けたガラスを落とし込み、金型自体を回すことで、遠心力をつかって成形する技術。金型の回し方・速度によって風合いが異なり、同じ金型を使っていても職人によって僅かずつ個性が生まれます。ガラスを入れるタイミングや回し方を工夫して模様を描くことも可能です。

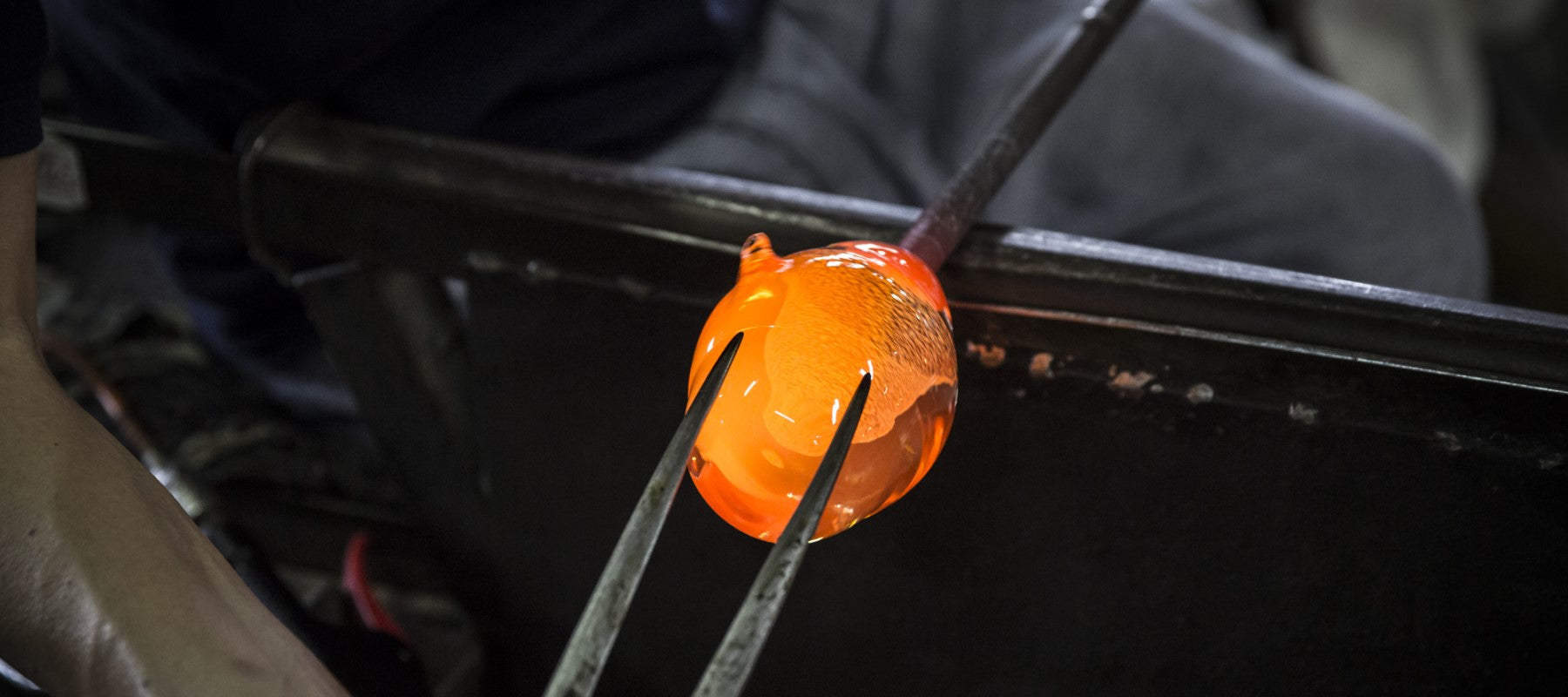

ピンブロー

ガラス玉にピンで穴を開け、水で濡らした新聞紙を差し入れて水蒸気で膨らませる技法です。ピンを入れる中心の取り方と、水蒸気で膨らませる速度の調節には職人それぞれのコツがあり、緻密で繊細な調整が求められます。なめらかな質感が特長で、小振りな製品も美しく仕上がります。

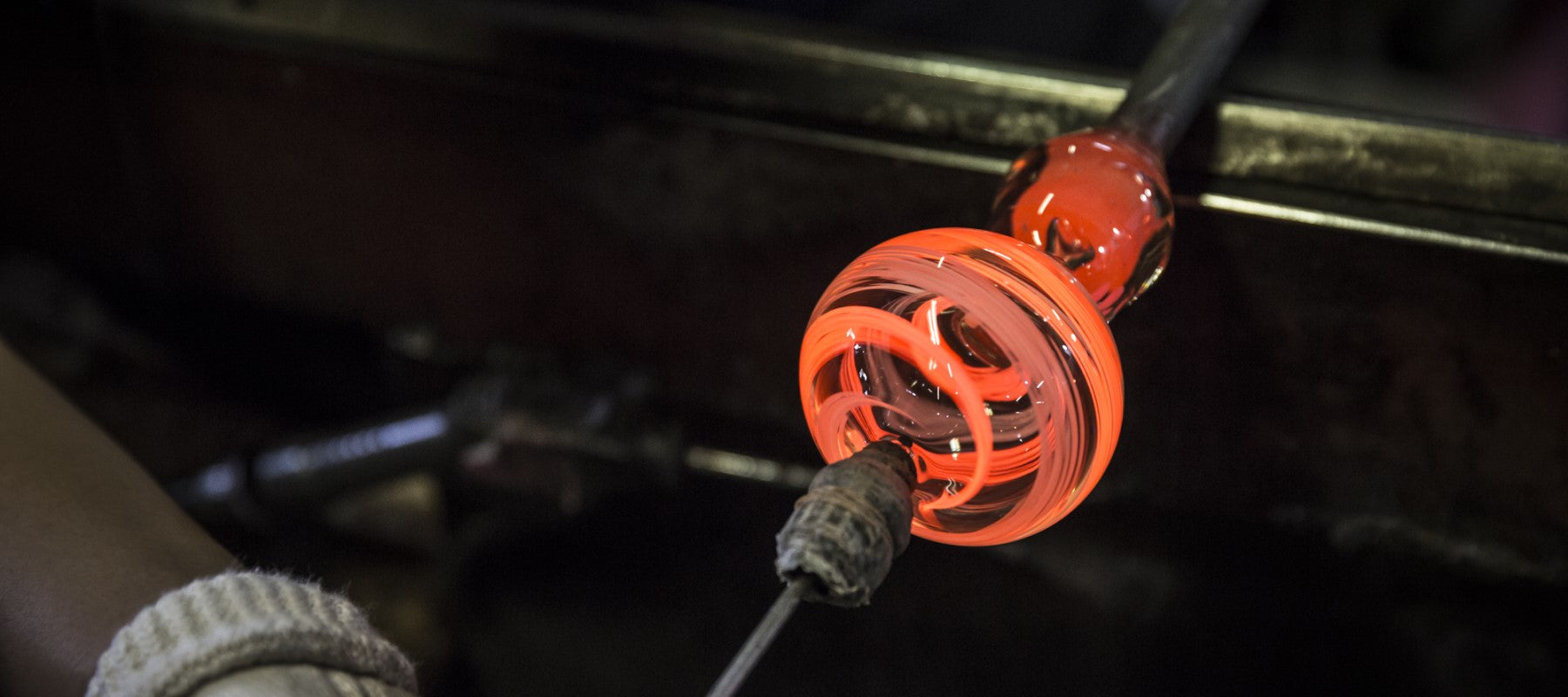

オーナメント

坩堝から融けたガラスを巻き取り、棹の取り回しのほか、コテやハサミ、金属製のハシなどを用いて造形物をつくる技術です。型を使わないため、同じものはひとつとしてつくることができません。僅かな加減で表情が大きく変わり、職人一人ひとりの個性が現れます。

最後に

津軽びいどろの美しさは、見た目の彩りだけでなく、長い時間をかけて培われた職人の技と心によって支えられています。

お気に入りの商品や、新たに気になる商品がございましたら、ぜひその商品の背景にある “技法” も感じ取っていただけますと幸いです。より深く商品の魅力を感じていただけるはずです。

皆様の日常や、大切な方への贈り物に。

「津軽びいどろ」が、彩りある時間をそっと届けられますように。